【度假区】文徽徽以溢目,音泠泠而盈耳——古籍馆“文津讲坛”汉字汉语类讲座回顾之一

发布时间:Oct 11, 2022 | 作者:

汉字汉语,是联系古今的纽带,沟通四方的工具,当我们认真地摹写这一个个方块字的时候,当我们用汉语学习、交谈、朗诵的时候,你有没有想过汉字和汉语的前世今生是怎样的?日常生活中如何规范使用汉字、汉语?汉字和汉语巨大的文化价值又是如何产生的呢?

2021年初,为落实《国家图书馆贯彻落实全国语言文字会议》的精神,古籍馆承办的“文津讲坛”积极响应国家语言文字委员会“推广普及国家通用语言文字、弘扬和发展中国优秀传统文化”的号召,策划了“中国语言文字系列讲座”,邀请国内文字学、音韵学等相关专家莅临古籍馆,举办学术演讲。截至2022年8月共完成19场专题讲座,并严格遵守疫情防控要求,讲座均采取线下录制的方式。

“中国语言文字系列讲座”围绕着甲骨文、汉语史、汉字使用等与语言文字密切相关的主题,兼顾学术专业性与科学普及性,获得了良好的宣传效果。讲座内容从汉语、汉字的发展开端到现代汉语的使用,从汉语在国内的使用情况到汉语的国际影响,具有相当的深度和广度,无论从横向还是纵向来说都已经成为一个有机的整体。现将此系列讲座按时间顺序,根据现场录音整理成摘要刊布,分期与读者共飨。

中国语言文字系列讲座之一

中华传统有声文化的科学视角

北京大学 孔江平

中国有五千年的悠久历史和灿烂的文化,其中有一类是以声音为载体的文化称之为“有声文化”。本次讲座从科学的视角,介绍中华传统有声文化的基本形式和内容。概括起来可称为四律:“声律”、“格律”、“曲律”和“乐律”。主要内容有:人类语言和有声文化的起源,有声文化的基本性质,中华传统有声文化,汉语古诗词吟诵,昆曲,蒙古族呼麦,藏传佛教诵经,含灯大鼓,腹语,拉玛白族的抖喉,哈尼多声部民歌,侗族大歌,彝族口弦琴,中国传统乐器,有声文化的基础理论框架,语言与音乐的相互依存关系。我们对语言和文化的研究,特别是有声文化的研究,对于建立中华民族认同感是非常重要的。

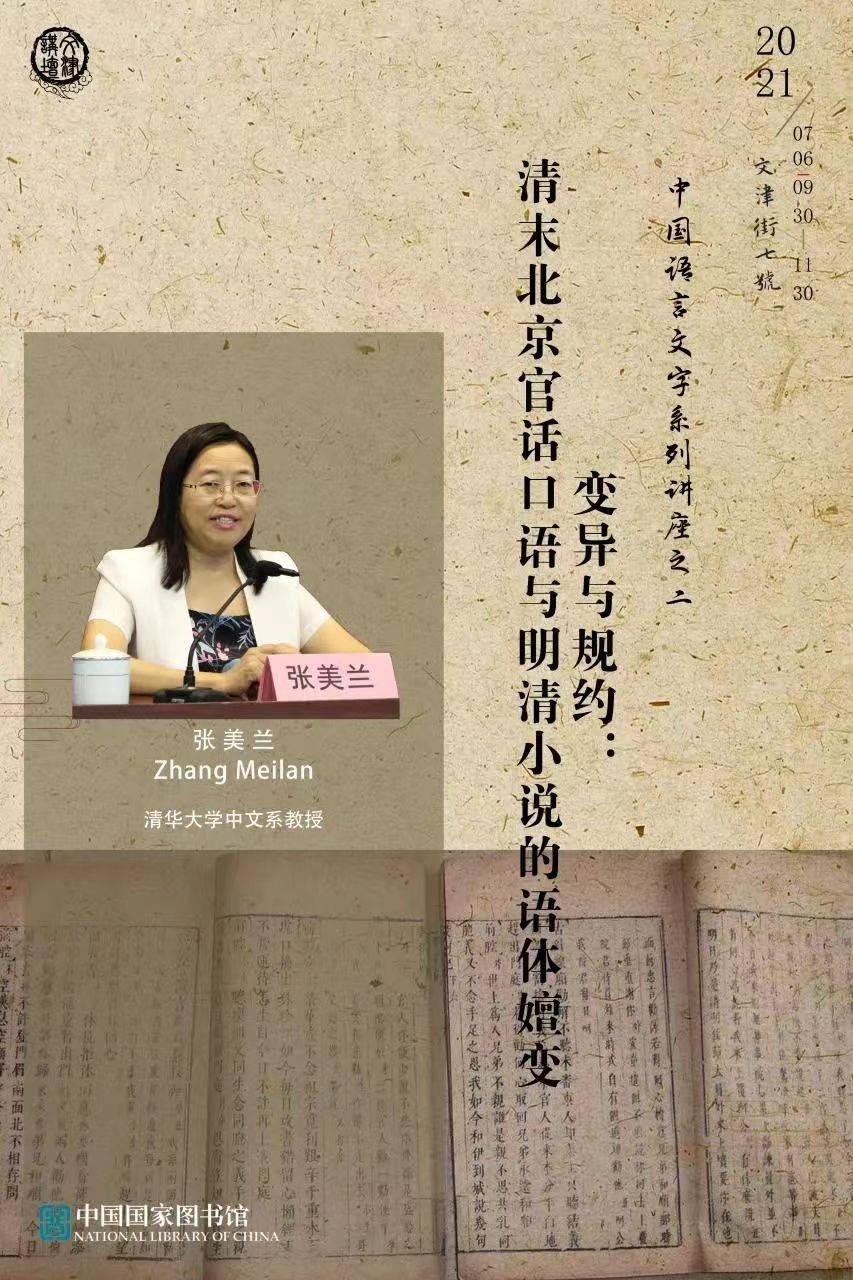

中国语言文字系列讲座之二

变异与规约:清末北京官话口语与明清小说的语体嬗变

清华大学 张美兰

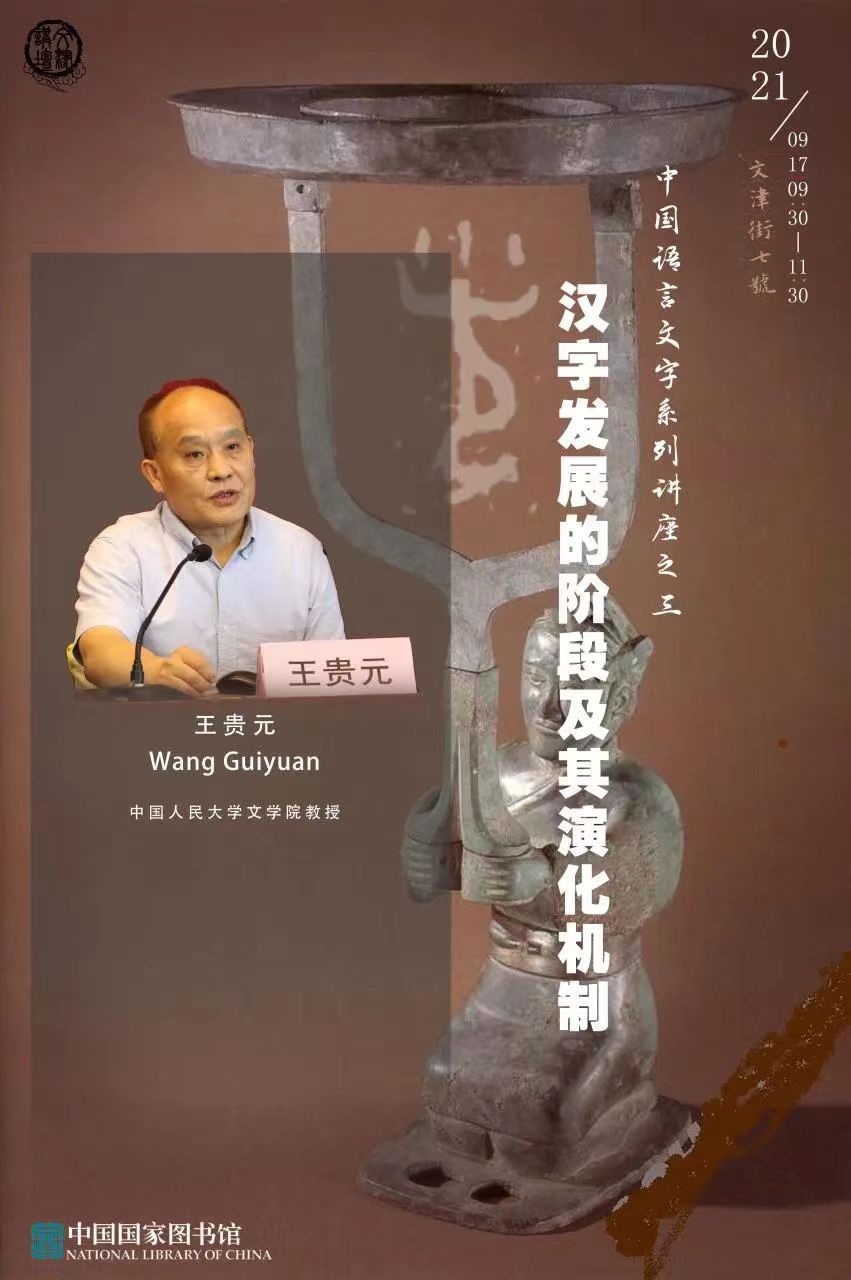

中国语言文字系列讲座之三

汉字发展的阶段及其演化机制

中国人民大学 王贵元

具体到“字”的含义还需注意以下几点,最早期的汉字大部分是独体字,独体字这种造字方法发展到一定阶段后,出现了字与字的组合,进入到合体字造字阶段,“字”指的就是合体字,是汉字发展的重要时期,为现代汉字的最终出现打下了坚实的基础。

中国语言文字系列讲座之四

汉字发展的目标

北京师范大学 齐元涛

汉字能够以线条摹物是由甲骨文开始的,从甲骨文到小篆,汉字变得更加工整,更加规范和美观。为了书写更加方便,更加快速,汉字从小篆到隶书,进入到今文字阶段。隶书吸收草书的灵动和活泼,发展出了后世熟知的楷书,先后出现了点、横、提等笔形。汉字经过笔画化,规整、减量到趋直、反逆,顺应了汉字在书写上向着便捷化的发展目标。

汉字造字的主要特征是:1、用含有固定含义的基础构件构成不同的汉字。2、构造模式的形声化。形声字产生后,有了意符,有了音符,于是出现了规整的汉字,出现了不同构件的组合,可以互相关联,有较强的规律性。汉字明确了意符和音符后,影响了汉字的结构。当构件固定下来并可以改变位置时,汉字向着更便捷的角度发展开去。汉字不断地组合,彼此独立又相互关联,能够在获取更多的汉字语义信息的同时,使得字和字之间有足够的辨识度。汉字在书写上的发展是简繁适度,而不是一味求简。随着现代人阅读和书写习惯的改变,汉字书写趋向简化,构造也随之变化,这些都是影响未来汉字变化的重要因素。

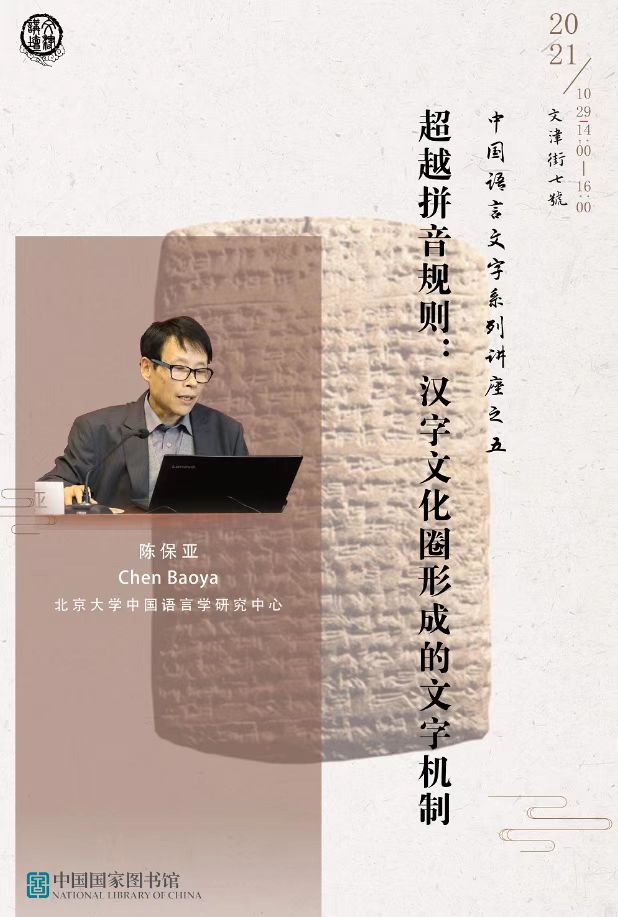

中国语言文字系列讲座之五

超越拼音规则:汉字文化圈形成的文字机制

北京大学 陈保亚