【阳谷】齐白石嫡传弟子:阳谷宋保臣

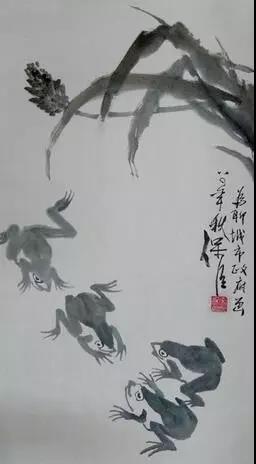

1985年,《人民铁道报》社,为宋保臣同志彻底平反。他从此离开了台前县文化馆,回到报社工作。他把视野伸向社会的各个方面,曾应邀为中央军委办公厅的会议室画了一帧巨幅国画《六骏图》,立即在书画界引起了广泛注意。中国书法协会主席启功被那奔放的用笔所感,在画首欣然题写了"群马奔放如风,此君技法宗悲鸿"的诗句。中国书法家协会名誉主席舒同也称赞这幅力作"苍劲有力"。可见其功力确实不可小觑了。 宋保臣的作品意境深遂而旷达,生命意识强烈,生活气息和乡土情感浓郁,基本功扎实,写实与写意相结合,给人以质朴、刚正之感。"写实"的人生追求使他具有扎实的艺术造型功力,他能敏锐地捕捉对象动态特征,常用骨脉刚劲的笔法来营造气势,加上恰到好处的墨色烘托,刚柔相济,形成了自己独特的风格,折射出他对人与自然和谐美妙的审美观和艺术追求。

【免责声明:我们致力于公益宣传,无任何商业用途。我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如在使用信息时侵犯了您的利益,请及时联系,我们将在24小时之内删除。】